レポート

2025年11月20日(木)

2025イベントレポート「もまっくファミリーアワー・びじゅつかんのお仕事たいけん!」

終了

終了 目次

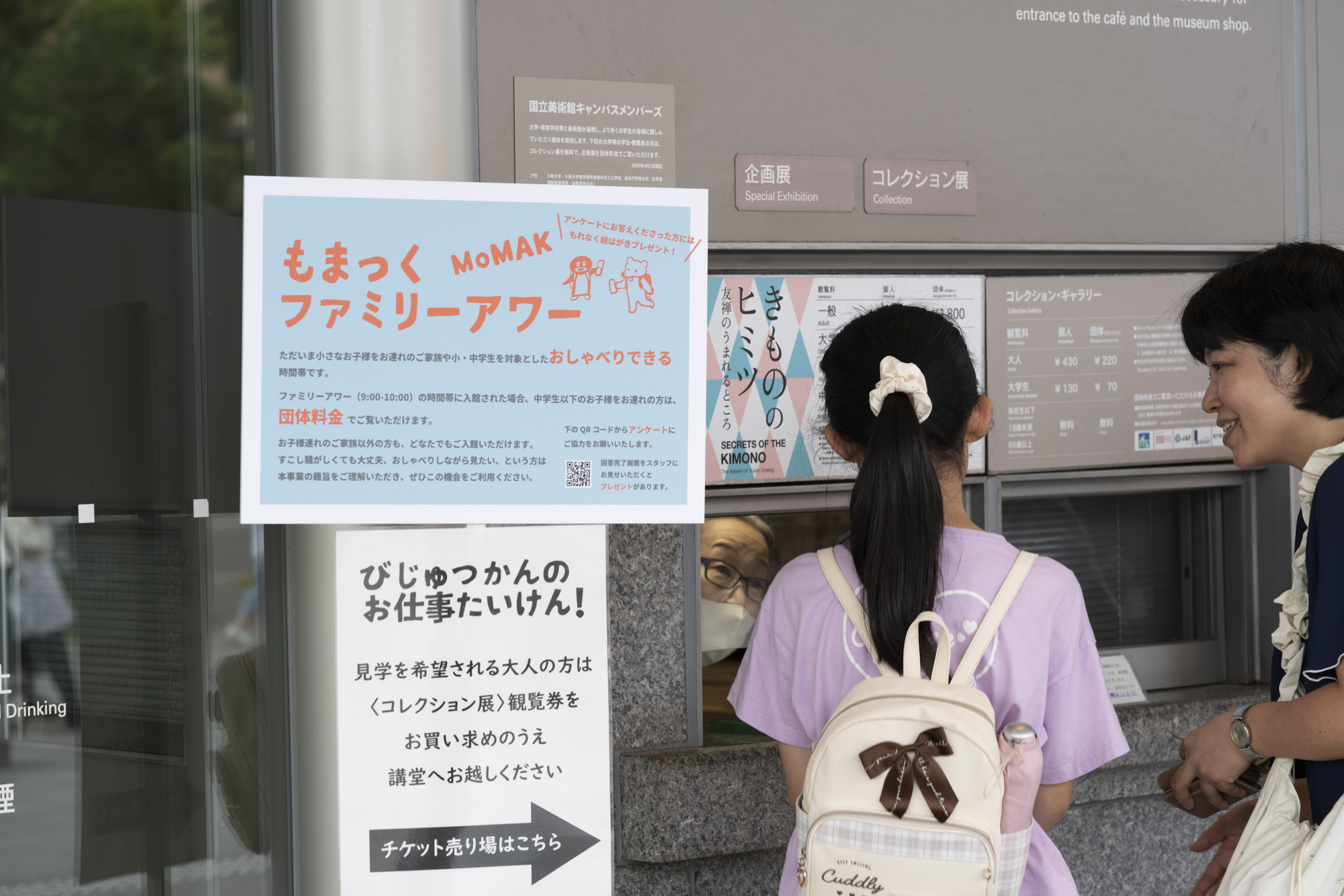

京都国立近代美術館では2025年8月9日(土)に、「もまっくファミリーアワー」と「びじゅつかんのお仕事たいけん!」を実施しました。

「もまっくファミリーアワー」は、赤ちゃんやお子さん連れのご家族にゆったりと展覧会を楽しんでいただくための取り組みです。そして「びじゅつかんのお仕事たいけん!」は、小学4年生から中学3年生を対象に、美術館の裏側見学やいろいろな仕事の体験を通して、美術館をより身近に感じてもらう体験型のプログラムです。イベント当日、館内はたくさんの子どもたちとそのご家族で賑わい、展示室のなかでは親子でおしゃべりしながら鑑賞を楽しむ様子が見られました。

親子でのびのび鑑賞~もまっくファミリーアワー

子どもと一緒に美術館に行こうとした時、「大きな声を出したりして周りのお客さんに迷惑をかけてしまうのでは」「子どもがすぐに飽きてしまうかもしれない」と思って来館をためらってしまうという声を聞くことがあります。こうした状況を受けて、通常開館前の1時間を、小さな子どもとご家族の方が周囲に気兼ねなくおしゃべりしながら展覧会を楽しめる時間帯「もまっくファミリーアワー」に設定しました。この時間に、中学生以下の子どもと一緒に来館していただくと、大人も特別料金で入場できます。8月9日の当日は未就学の子どもから大人まで67名が訪れました。

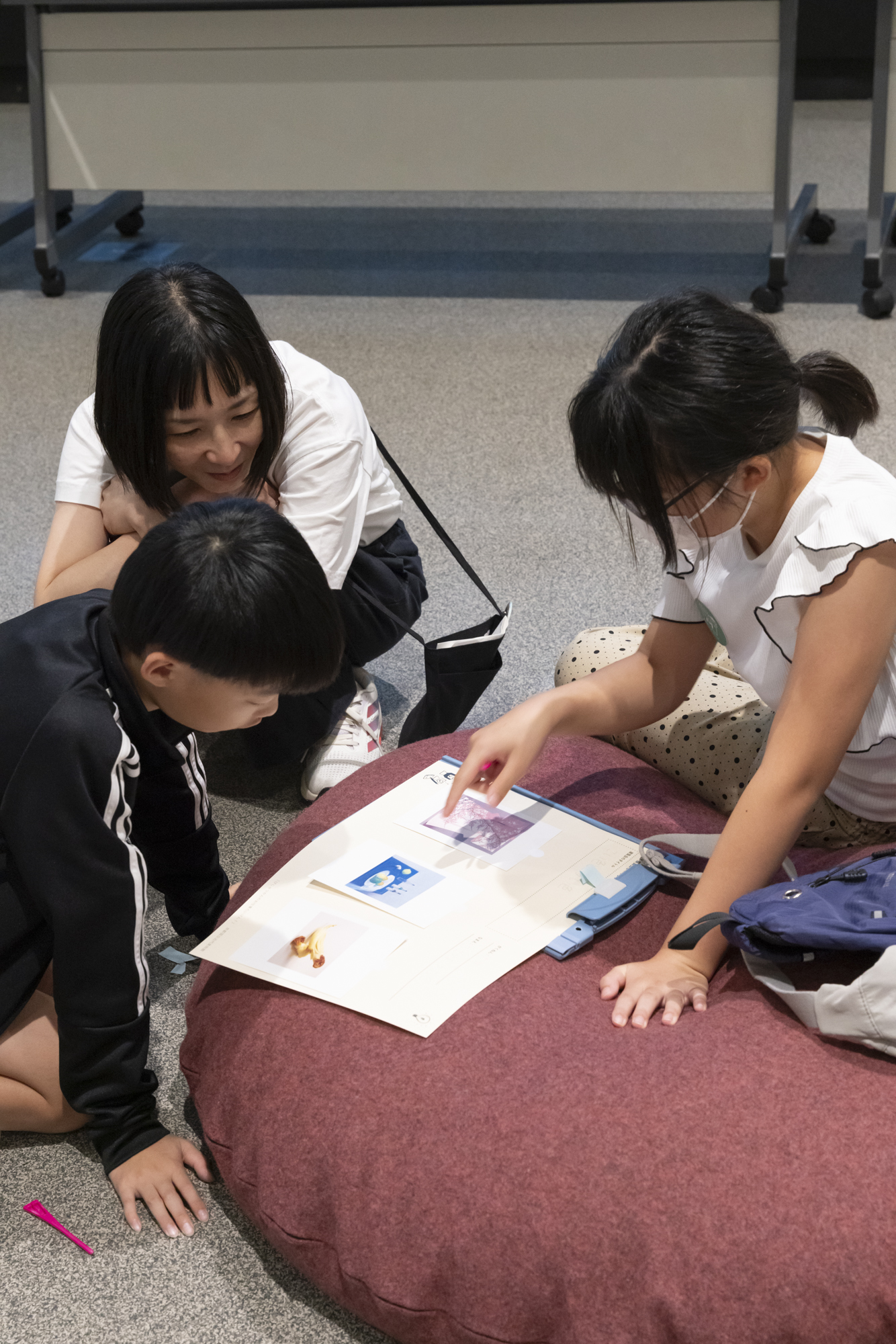

9時の開館と同時に、ベビーカーを押したお母さんや親子連れが来館し、展示室へと向かっていきました。3階では企画展「きもののヒミツ 友禅の生まれるところ」、4階では「第2回コレクション展」を開催していました。色とりどりの着物を前から横から角度を変えて鑑賞したり、お母さんとお話ししながら作品に近寄ったり離れたりして見たり、広い展示室をそれぞれのペースで移動しながら、時間を過ごしていました。

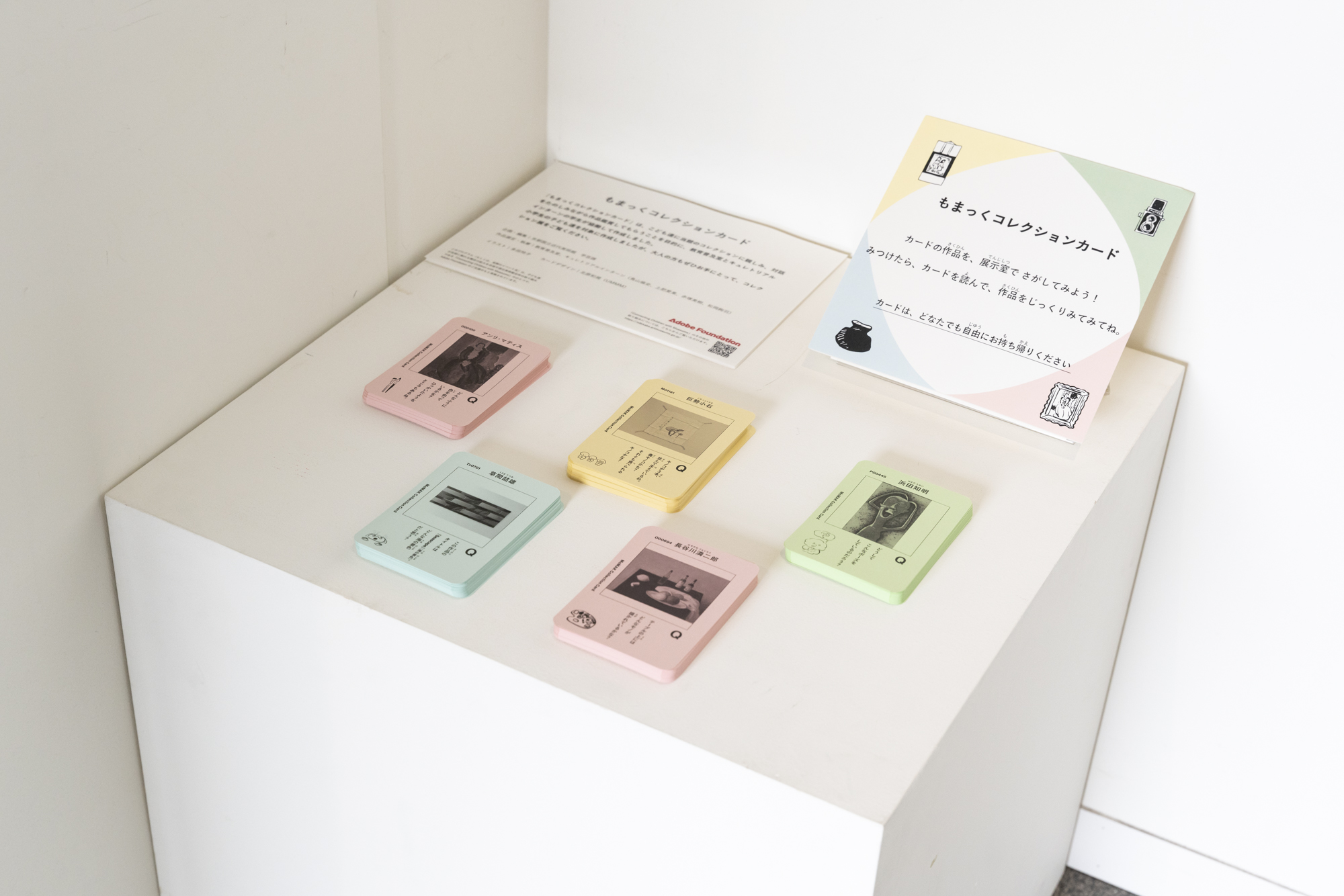

美術館がはじめてという子どもたちにとっては、薄暗く、静かな展示室の環境は異空間で、たくさんの作品が並んでいても、どんなふうに鑑賞したら良いのか分からずに、さっと作品の前を通り過ぎてしまうかもしれません。そのため、子どもたちに当館の所蔵品(コレクション)に親しんでもらったり、作品をじっくり見て、おうちの人や友だちと対話するきっかけになったりするような鑑賞ツールとして、「もまっくコレクションカード」を作成し、4階のコレクション・ギャラリーの入口で配布しました。学芸課でインターンシップをしている大学生・大学院生が内容を考え、執筆したものです。

カードの表面には、「どうしてこんなポーズをしているのだろう?」「テーブルの上にはどんなモノが描かれているかな?」など、作品に興味を持てるような問いかけがあり、裏面には作品や作家についてやさしい言葉で紹介しています。片手で持ちやすい小さめサイズということで、トレーディングカードのように「全種類集めたい!」というワクワク感も掻き立てます。

ファミリーアワーの来場者からは、「子どもと話をしながら見たいので、こうした時間があるとありがたい」「子どもは静かにできないが、話しながらだと絵を見ることができる」といった感想が寄せられました。はじめての場所はだれしも緊張しますが、一度行ったことがある場所は、二回、三回と訪れやすくなるはず。次回のファミリーアワーは11月2日(日)に実施予定です。お子さん連れの方も美術館で楽しいひと時を過ごしていただけるよう、美術館として今後も取り組みを継続したいと考えています。

びじゅつかんのお仕事たいけん!

小中学生を対象とした「びじゅつかんのお仕事たいけん!」は、2023年に当館の開館60周年記念イベントとして実施したところ大きな反響があったことから、恒例企画として続けています。3回目となる今年はこれまでで最も多い、定員の3倍近い応募があり、当日は51名が参加しました。

美術館の裏側ってどんなところ……?

このプログラムでは、まず美術館についての簡単な紹介を聞いたあと、学芸員の案内のもとで普段は入ることができない「裏側」の見学へ向かいます。緊張した面持ちの子、きょろきょろと周りを見渡す子、メモを片手に説明に耳を傾ける子、さまざまです。

まずは、作品の搬入・搬出の作業などが行われる「搬入口」へ。美術作品を運搬するトラックが停まる場所や、作品を安全に積み下ろす際に昇降するリフトについて話を聞き、子どもたちは実際にリフトに乗って、ゆっくりと昇降するのを体験しました。

続いて作品専用のエレベーターも見学します。大きな扉が音を立てて開いていく様子に、「お~」という歓声が上がりました。

そして、美術館の事務職員や学芸員の仕事場である事務室・学芸室、そして館長室や応接室にも足を運びました。たくさんの書籍が並ぶ学芸室では、「学校の図書館みたい!」「古い本がたくさんあるなぁ」と目を輝かせる子や、移動式の書庫を動かして中に入る子、学芸員の机をじっくり観察する子も。ここでは、学芸員が展示作業の時に使う手袋やライト、作品の状態チェックのために使う「調書」とよばれるシートなども紹介しました。

さまざまなお仕事に出会う・学ぶ・体験する

裏側探検のあとは、いよいよお仕事体験の活動です。看守、ミュージアムショップ、中央監視室、インフォメーションなど、実際に働いている人から説明を受けながら体験を行いました。

まずは看守の仕事についてお話を聞きます。「守」という字が使われている理由として、作品だけでなく展示室の環境を守ることで、お客さんが安心して過ごせるように心掛けているという説明がありました。さらに看守さんが使う道具として、ガラスケースを拭く布や災害時に使う懐中電灯、貸し出し用の鉛筆なども見せてもらいました。作品と快適な鑑賞環境を守るため、さまざまな工夫や配慮がされています。

1階では、ショップでのレジ打ちや品出し、展示室に向かうエレベーター前での誘導、またインフォメーションでの案内業務などを体験しました。インフォメーションでは、次々と入館してくるお客さんに「いらっしゃいませ」と声をかけたり、「ロッカーはどこ?」などの質問に答えたりと、大忙し。最初は恥ずかしそうにしていた子も、だんだんと自信がついて、最後はお客さんの顔をしっかり見て大きな声で案内できるようになっていました。

子どもたちは「中央監視室」にも足を運びました。展示室の静かな雰囲気とはうって変わって、大きな機械がゴーゴーと音をたてて動いています。美術作品を大事に守るためには、作品を並べる展示室や作品を保管する収蔵庫の温度・湿度を一定に保っておく必要があること。そして、中央監視室では空調や環境を常にコントロールしていることなど、説明を受けました。空気を綺麗にするための大きなフィルターを見せてもらったり、空調のオン・オフのボタンを押す体験をさせてもらったり、みんな興味津々です。

4階のコレクション・ギャラリーでは、入場券の半券を切ってお客さんに渡したり、展示作品リストなどを手渡したりする仕事を体験します。うまくできるかな…とはじめは硬い表情だった子も、お客さんから「ありがとうね」と声をかけられると、達成感と喜びを体全体であらわしていました。

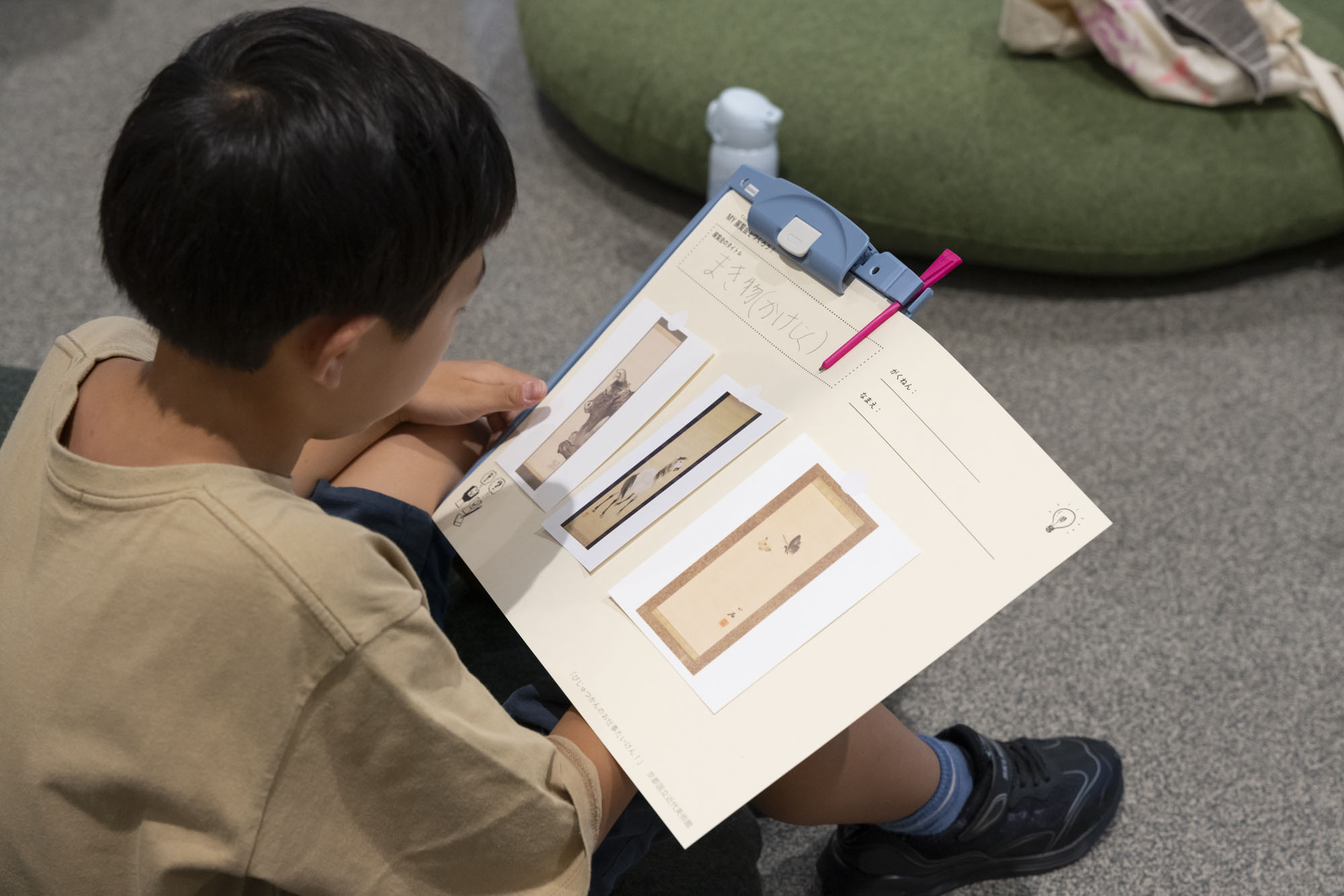

学芸員のお仕事を体験~MY展覧会を作ろう

最後は「MY展覧会を作ろう」というミニ・ワークを通して、学芸員の仕事を体験しました。展覧会をつくる際、学芸員は展示のテーマを考え、作品を選び、どんな順番でどのように展示するかを考えます。そうした仕事を簡易的に体験できるワークとして、作品の画像を印刷した36枚のカードから「つながり」があると思った3枚を選び、展示のタイトルも付けてもらいました。

先ほどまでのお仕事体験で見せていたにこやかな表情から、一気に真剣な顔つきに変わった子どもたち。色や形に着目したり、描かれたモチーフの共通点を探したり、作品をみた時に感じる印象が似たものを集めたりと、自分なりの視点で作品をつなげていきます。「生き物たちの絵や立体」と題して、日本画に描かれた鳥や馬、鳥の絵付けがされた工芸作品を選んだものや、「遠いきれいな景色」として3点の風景画を集めたもの、「よく見て 黄色 かくれんぼ」というタイトルで、黄色が使われた立体や平面作品を並べ、黄色がどこにあるかを探してもらうことを意図したものもありました。そばで見ていた学芸員たちが「そのまま展覧会にできそう!」と感心するものもありました。

最後に修了証の授与式を行い、「お仕事たいけん!」は全て終了です。暑い夏の一日、美術館でさまざまな体験をした子どもたちにとっては何が印象に残り、どんな発見があったのでしょうか? みなさんの感想を紹介します。

「美術館で働いている人のお仕事には、お客さんの前に出る人とそのうらにいる人がいると知り、たくさんの仕事から美術館はなりたっていてすごいと思った。」(小学6年生)

「今までよく展覧会や美術館に行くことが多くありました。今日の体験をして、今までの気持ちよく作品をみることができるかんきょうを作っている人がいることが分かりました。これから展覧会にいくときに かんしゃして作品をみたいです。」(中学2年生)

「美術館のおし事のことがよくわかってよかったです。大人なったらこんなことをするんだとおもって きょうみをもてました。」(小学4年生)

「美術館では、たくさんの人が関っていることが分かりました。とくに、おんどちょうせつが ぜんぜんきにしていなかったけれど、よく考えてみれば「なるほど」と感じました。」(小学6年生)

「「このようなおしごとがあるからこそ ゆっくり楽しく見られるんだ。」と思ったし、はこぶときとかに こんなくふうがあると分かったり、またやってみたいなと思うこともたくさんあって とってもよかったです。」(小学4年生)

「私が一番楽しかったのは、学芸いんのお仕事です。マイてんらん会で ポストカードをえらびつながりを考えるのが すごいおもしろかったです。」(小学5年生)

「あまりたいけんできないことを、させてもらえて、うれしいです。たのしくて時間が過ぎていくのが、とても早くかんじました。」(小学4年生) 「ふだん見れない中央監視室にいけたり、美術館で働いてる学芸員さんや看守の人たちの仕事が分かってよかったです。MY展らん会も楽しかったので、家で発表したいと思いました。」(小学6年生)

「お仕事たいけん!」を通して、美術館のイメージが変わったという参加者もいたようです。これを機に、次は友だちや家族と一緒に美術館に足を運んで、これまでとはまた違った視点も持ちながら、美術館の空間や展示室での時間を過ごしてもらえたらと思います。

執筆: 京都国立近代美術館

Photo: 白井茜