レポート

2025年4月9日(水)

2025イベントレポート「国立工芸館☆春待ちスペシャル「たんけん!こども工芸館~バッジ&ウォッチ³」」

終了18歳未満 入場無料

終了18歳未満 入場無料

国立工芸館☆春待ちスペシャル「たんけん!こども工芸館~バッジ&ウォッチ³」

国立工芸館

開催日 2025年3月23日(日)

- 彫刻・立体

- ワークショップ

- 工芸

- デザイン

- 伝統

- 人間国宝

- オブジェ

目次

工芸とデザインを専門に扱う国立工芸館では、2025年2月から3月にかけて「国立工芸館☆春待ちスペシャル たんけん!こども工芸館」と題した3つのイベントが開催されました。最終回として3月23日(日)に行われたのが「バッジ&ウォッチ³」です。タイトルにある「ウォッチ³(スリー)」は、工芸作品を「触察」「デザイン」「見どころ紹介」の3つの見方で立体的に楽しんでみようという誘いを込めた言葉。ただ目で見るだけでなく、手で触れたり、細部に目を凝らしたり、フレームを使って部分的に見てみたり。

イベントは午前と午後の2回行われました。会場では、中学生以下の子どもとその家族53名が、さまざまな「見る」体験を楽しみながら、作品の魅力を活かしたオリジナルバッジづくりに取り組みました。

島めぐりの探検

2025年は、国立工芸館が石川県金沢市に移転して5年となる節目の年。同館はもともと1977年に東京国立近代美術館工芸館として東京都千代田区で開館し、40年以上にわたる活動のなかでさまざまな展覧会や教育プログラムなどを開催してきました。

今回のイベントは2004年から2019年まで継続してきたプログラム「タッチ&トーク」の要素を取り入れて企画されたものです。

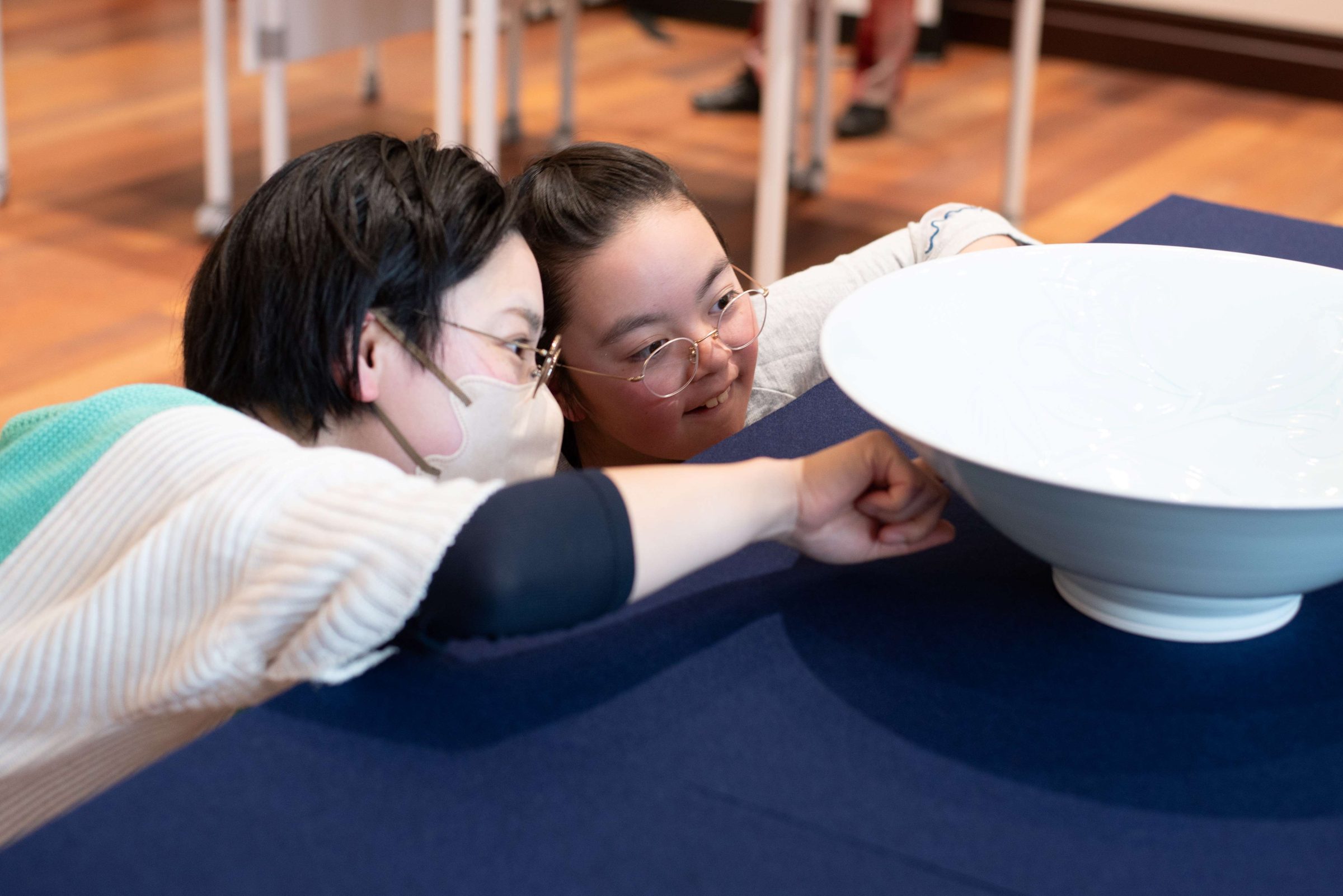

参加者は、作品に直接手を触れたり、ガイドスタッフと会話したりしながら、目の前の作品はもちろん、その背景にある工芸の素材や技法、歴史などについての理解を深めます。

この日、会場に用意されたのは、触って鑑賞するための10の作品。陶磁、ガラス、漆工、染織など、素材も表現もさまざまです。作品を配置したテーブルには、それぞれ「ツルツルの島」「ウルウルの島」「サラサラの島」という名前がつけられています。

会場を訪れた参加者たちは3つのグループに分かれ、「探検家」としてこの島々をめぐる旅に出るという趣向。それぞれのテーブルでファシリテーターを務める「島の主」こと、ガイドスタッフとの会話を楽しみながら、作品の魅力=「ウォッチポイント」を発見してもらいます。

自分の目と手で気づく楽しさ

「ツルツルの島」にあるのは陶磁とガラスでできた作品。硬質ですが、落とすと割れてしまうなど、衝撃に弱い素材でもあります。紙のように薄い磁器の器や、大きな鉢などを前にした大人たちからは思わず「怖っ…」という声も漏れました。

安全に楽しく作品鑑賞を進めるため、どの島でも最初に、触り方のコツを教わります。作品を持ち上げるときは手のひらひとつ分くらいの高さまで、蓋などの付属品は最初に外しておくなど、いくつかのポイントを意識すれば、子どもでも安全に作品に触れることができます。

準備が整ったところで、まずは白い雪だるまのような形の作品をみんなで見てみることに。愛らしい見た目に反して、持ち上げてみると意外とずっしり重量感があります。また、上部に小さく空いている穴から中を覗いた探検家たちからは「あれ?」「お!ん〜…?」と驚きと疑問が混じった反応が。何かに気づき、底面に指をかざしてみる人もいます。

作品を少し持ち上げながら覗き込むと、奥のほうから光が入ってきます。あらためて外側から観察してみると、白く不透明な側面に対し、底の部分だけ透明になっていることに気づきます。

これは「被せガラス」という技法で、透明なガラスの上から色ガラスを何層も重ねてつくられたもの。そのあとで底のまわりだけ研磨することで、色ガラスの層の下にある透明なガラスが見えているというわけです。

普段、展示台に置かれた状態では観察できない部位や、観察しようとすら思わないような角度からも作品を見られるのが、このプログラムの醍醐味のひとつ。この作品も、穴から覗いてみてはじめて、ガラスでできていることが実感できます。ガイドスタッフは、参加者が自分で得た気づきや疑問に答える形で、作品の背景にある情報を提供します。

同じく「ツルツルの島」で、大きな百合模様の鉢を触っていた男の子は、表面を指でなぞって「花が閉じ込められてる」と呟いていました。実際この作品は、素地の表面を削って描いた模様の上から釉薬を施すことで生まれる、繊細な陰影の美しさに特徴があります。間近に見ることで、表面のわずかな奥行きを感じ取ったのでしょうか。素直な気づきは意外と、本質を言い当てていることが少なくありません。

続く「ウルウルの島」にはお盆や器など、黒と赤の作品が並びます。漆を使った作品を紹介するこの島で人気だったのは、兎の形を模した作品。乾漆という技法で、中が空洞になっているため、持ち上げてみると拍子抜けするほど軽い。大人も子どもも代わる代わる手にとって、裏側から覗き込んだりしていました。

軽さの理由として、ボディが布でできていることが紹介されると、柔らかい布のイメージとのギャップにまた驚きの声。ある男の子からは「布は漆を塗ると硬くなるんですか?」という質問が。もともとは彼の独り言でしたが、お父さんが「島の主に聞いてみたら」と促し、みんなに共有してくれました。時間が経つにつれ、親も子も緊張がほぐれ、お互いの感想や気づきを手がかりに鑑賞を深めていました。

みんなで見つけた宝物

それぞれの島には、いくつものグループがローテーションでやって来ますが、そこで生まれるやりとりや発見は、毎回少しずつ変化があります。案内する島の主たちは、迎える子ども、大人と、作品との相性を見極めながら、問いかけ方を工夫しています。染織の作品を集めた「サラサラの島」では、みんなでテーブルの周りを回りながら、自分の好きな作品を探すところから“探検”を始めていました。

ここに置かれた色とりどりの古帛紗は、江戸小紋という型染めで制作されたもの。遠目には無地に見えますが、よく見ると細かい点の連なりが、蝶や鮫皮に見立てた模様をあらわしています。

目を凝らして観察する子どものそばで「日本に住んでいるからには、こういう伝統文化もちゃんと知っておきたいね」と話す声も聞かれました。

また島の主からは冒頭に「ここにあるのは、“みんなの宝物”だから大切に触ってね」という説明がありました。“みんな”にはもちろん、参加者自身も含まれています。

美術館で出あう作品には、それぞれ作家や所蔵館など、現実にはいろんな意味での「持ち主」が存在しますが、作品が生まれる背景にある文化や歴史、作品を通して得られる感動は、文字どおり“みんな”で共有できるものです。いつもとは違う距離感で作品に接する機会は、そのことをあらためて意識するきっかけになるのかもしれません。

いろいろな見方を知ることで

探検の締めくくりは、これまで見てきた作品をさまざまなアングルで撮影した写真が並ぶ「写真島」。肉眼では確認できないほど細部を拡大した写真、立体感が強調された写真などもあります。

探検家たちは、直径6.5cmの穴が空いたフレームを写真のうえで動かしながら、好きなアングルを定めてトリミングし、バッジに収めます。同じ作品の写真を選んでも、切り取る部分が異なると印象もかなり変わります。

小さなフレームに収まる範囲は限られているため、おのずと作品のどこが好きなのかを突き詰めて考えていくことになります。作品が並ぶ空間で「どれが好き?」と問われたときとは違う感覚が刺激されます。

できたバッジは、探検家の「勲章」として専用ボックスに収めます。ボックスと一緒に、ジュエリーの保証書を思わせるデザインのカードも用意されました。内側には、選んだ作品の情報や、自分で見つけた魅力、制作したバッジのタイトルなどを書きこめる仕様になっています。

なにか良いことを思いついたのか、笑いを堪えながらカードの記入をしている男の子もいます。見せてもらうと、バッジのタイトルの欄に「ししししし…」と、笑い声のような文字が並んでいました。自分が選んだ作品が《獅子型香炉》という名前だと知り、その音の響きがおもしろかったようです。

今回、参加者のアンケートなどでも多く聞かれたのは「滅多にない貴重な体験だった」という声。

たしかに普段の美術鑑賞では、作品との間に一定の隔たりがあります。それでもこうして、集中して向き合う時間を持つことで、ガラスケースの向こうの作品にも、手触りがあり、重さがあり、温度があり、ときには匂いもあることを想像する力が養われます。

イベント終了後、展覧会会場に立ち寄ると、イベントに参加していた子どもたちが、入り口にある2D鑑賞システムの8K70インチモニターで高精細の作品画像を楽しんでいました。ここでは、先ほどバッジ制作に使った写真よりさらに細部まで作品を観察することもできます。

デジタル技術を駆使したメディアから得られる情報、自分の手で触れたからわかること、どちらにもそれぞれの良さがあります。ひとつのものを「見る」ために、いろんな方法を自分で試してみることが、ものを見る目を豊かに肥やしていくのだと思います。

取材日: 2025年3月23日

編集: 高橋佑香子

Photo: haruharehinata