レポート

2025年4月24日(木)

2025イベントレポート「びじゅつあーすぺしゃる「じゆうにみろみろ」/こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」

終了18歳未満 入場無料

終了18歳未満 入場無料 目次

国内外の現代美術を中心に紹介する国立国際美術館では、3月29日(土)、30日(日)の2日間を「こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」として、赤ちゃんや子どもと一緒に家族で美術館を楽しめるよう、さまざまな取り組みを行いました。

なかでも、昨年夏に実施し好評だった「びじゅつあーすぺしゃる「いろいろみ〜ろ」」を、より多くの人と楽しめるようアレンジしたプログラム「びじゅつあーすぺしゃる「じゆうにみろみろ」」には、370名が参加。塗り絵やパズルなどのアクティビティを通してジョアン・ミロの作品《無垢の笑い》(1969年)をさまざまな角度から楽しんでいました。そのほか、講堂を子どもたちの休憩スペースとして開放し、自由に閲覧できる絵本を用意するなど、親子で過ごしやすい空間づくりの工夫も行われました。

ふらっと参加できるプログラム

国立国際美術館は現在、大阪市の中心部、中之島にありますが、もともとは1977年に吹田市の万博記念公園内で開館しました。その当時から、館を代表するコレクションのひとつとして親しまれてきたのが、ジョアン・ミロの《無垢の笑い》です。

全長12m、640枚の陶板からなる作品で、来館者が展覧会会場へ向かうエスカレーターの側に常設で展示されています。

2024年の夏には、この作品をじっくり楽しむ機会として、8つのアクティビティによるプログラム「いろいろみ〜ろ」を開催。定員に対して多数の応募がありました。今回の「じゆうにみろみろ」は、アクティビティを厳選し、事前予約不要、誰でもふらっと立ち寄れるスタイルで開催されることになりました。

会場は、作品が真正面に見られる地下1階のスペース。受付開始時間の10:30よりも前から、参加者が集まってきました。

会場では同時に40人ほどが参加できるようにテーブルと椅子が用意されていて、参加者は、自分で取り組むアクティビティを決め、その道具を持って好きな席に着きます。

全部で4種類あるアクティビティのうち、はじめて作品に出あう人に入門編としておすすめなのが「じろじろみろのいろ」と題された塗り絵です。作品をモノクロに印刷した用紙を使い、実物をよく観察しながら自分で作品通りの色を塗り分けてみることで、ミロの特徴的な色彩表現のおもしろさを感じられるようになっています。

作品に使われている色は、画面を縦横無尽に走る象徴的な黒い線を除くと、赤・黄・緑・青の4色。塗り分ける箇所は大小合わせて90以上あります。躍動的な線に触発されて、用紙の上で自由に色鉛筆を動かす子がいたり、みんなで協力して一枚を塗り分ける家族がいたり。小学生くらいになると、左端から順番に指で確認しながら枠を埋めていくなど、真剣な表情もうかがえました。仕上がった塗り絵を作品の前にかざして、満足そうに見比べる子もいました。

はじめてのミロ、じっくりミロ

プログラムを通してはじめて作家や作品と出あう参加者も多いなか、「前から、ミロの作品を見てみたかった」と話す子もいました。NHKの子ども向け美術番組を通して、ミロの表現に興味を持っていたそうです。

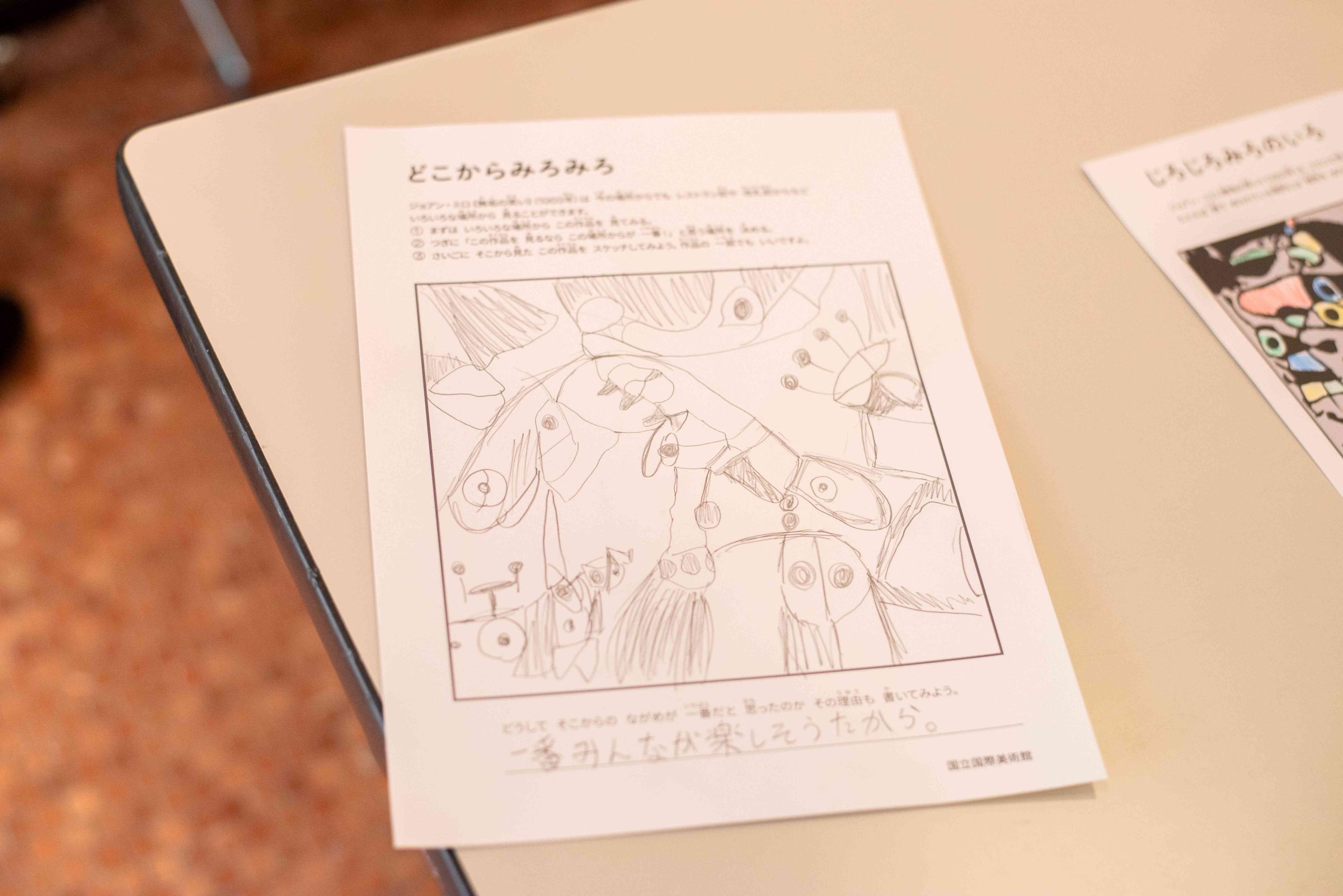

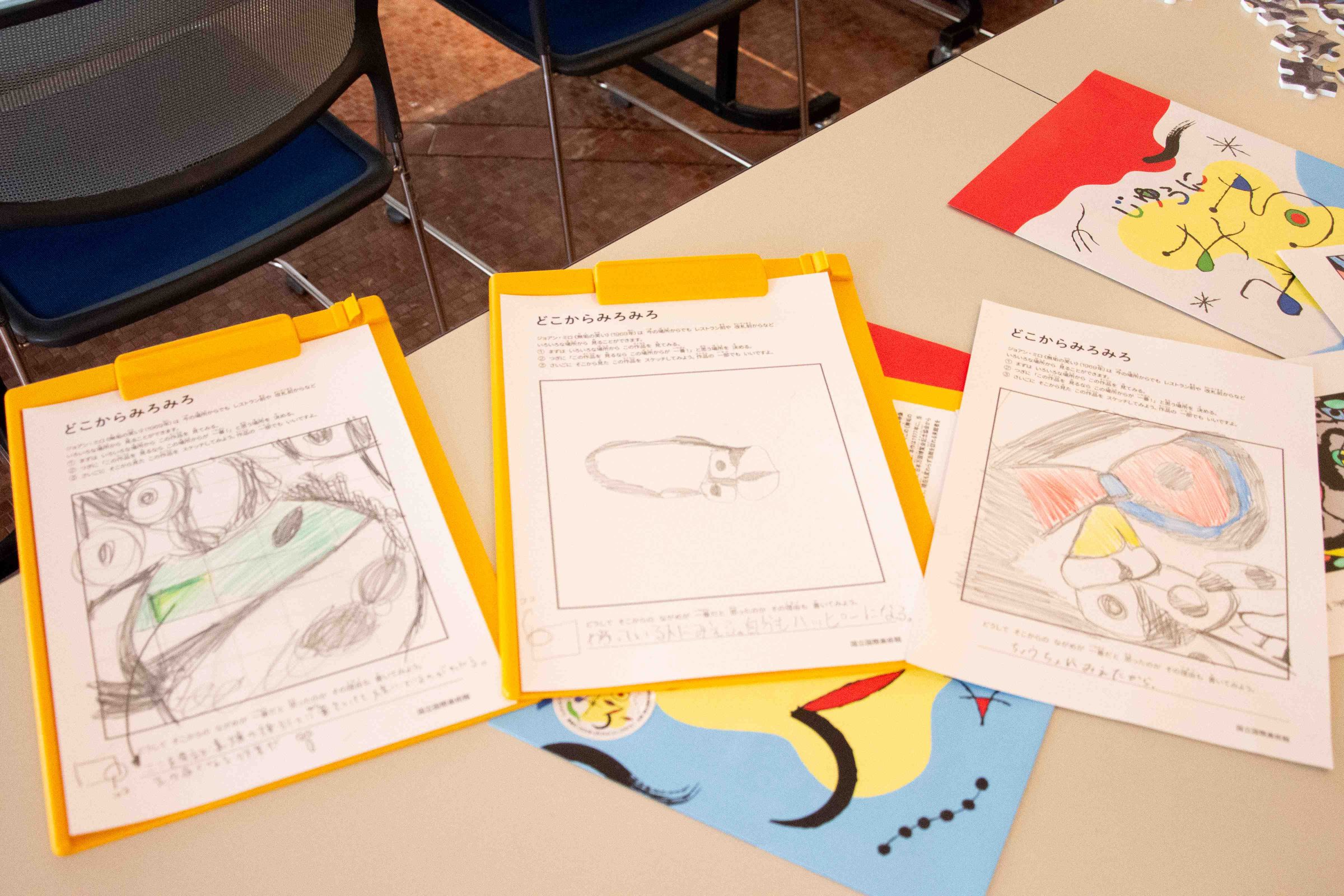

彼女が最初に選んだアクティビティは「どこからみろみろ」。館内の好きな場所から作品を眺めてスケッチするというものです。会場の中で作品に一番接近できる場所から描いたスケッチを見せてもらうと、作品の中央部分にフォーカスして、細部までよく観察して描かれていました。

用紙には、作品を含めた空間を描いてもいいし、作品のなかで好きなところをトリミングして描いてもOK。なかには、絵のなかの形だけを取り出して描き、動物などに見立てて楽しんでいる子もいました。

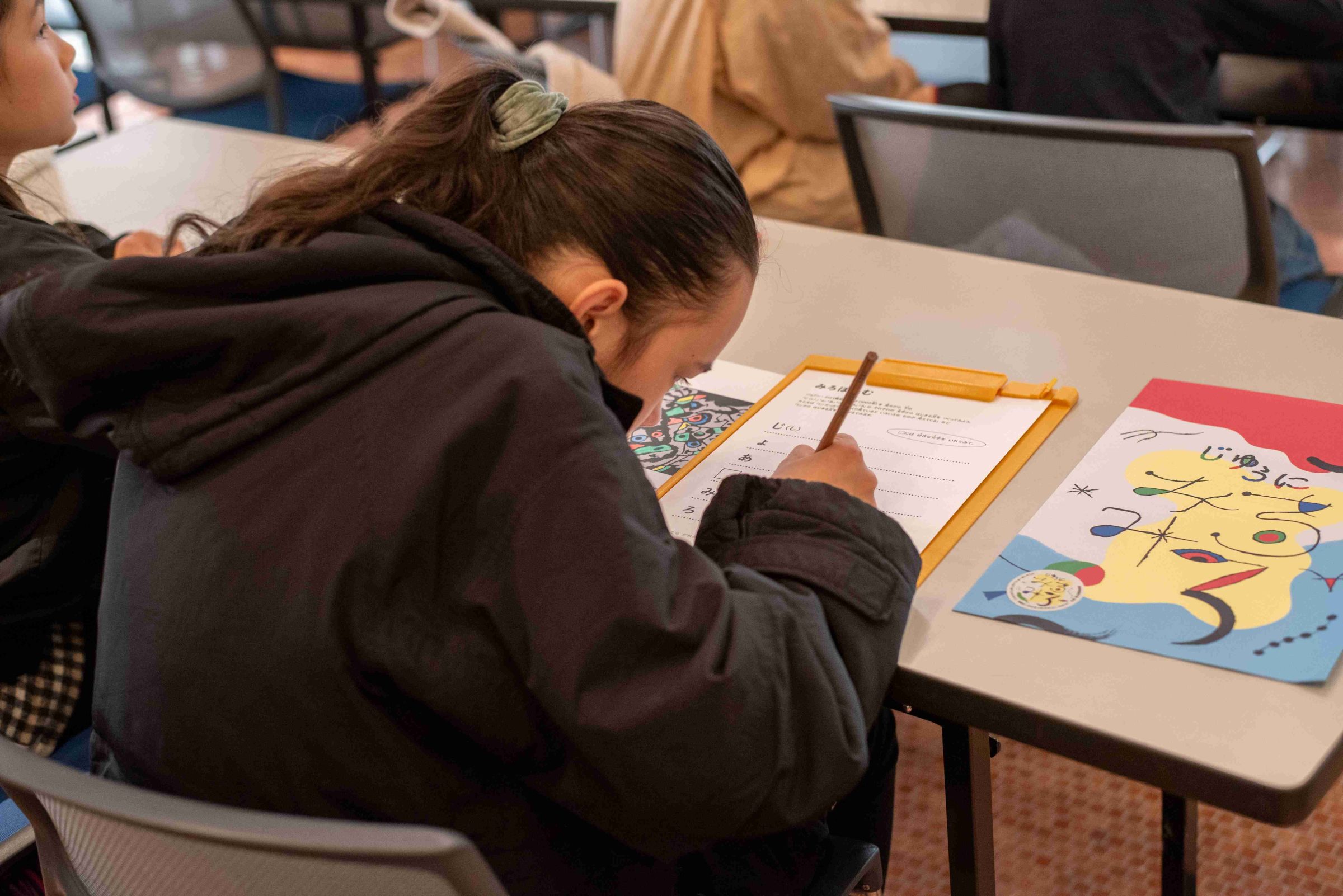

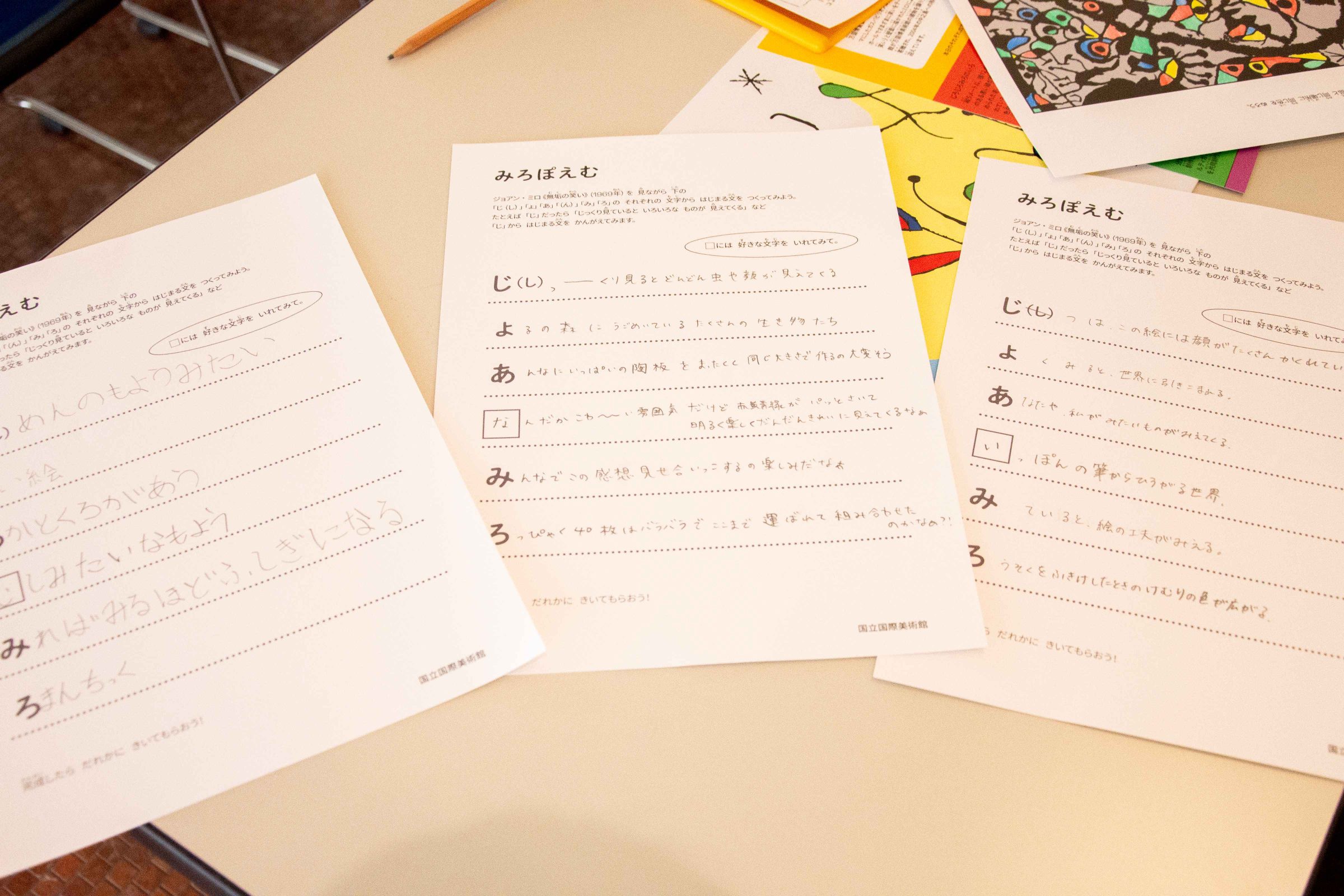

この作品の色や形から、踊りやパレードなど楽しげなイメージを見出した人が多かったことは、「みろぽえむ」というアクティビティからもうかがえました。これは、作家の名前に使われている「じ・よ・あ・ん・み・ろ」のそれぞれの文字から始まる文章を並べて詩をつくるというもので、「ん」のところには自分の好きな文字を補います。

参加者を悩ませていたのは「ろ」ではじまる言葉探し。「ろ、ろ、ろ…」と声に出しているうちに、隣にいる家族が先に思いついて手助けする場面もありました。

今回のプログラムは事前申込が不要で、参加枠も前回の3倍に設定されています。多数の参加者に対して少人数のスタッフでも安全に運営が行えるよう、壊れやすい道具やハサミなどの使用は避け、前回はアクリル製のものを使用したパズルも、ウレタンのような柔らかい素材に変更しました。

会場となるスペースも前回より広々としていて、参加者もそれぞれのペースで楽しめているようでした。全60ピースの「みろぱずる」に黙々と取り組んでいた子が、30分ほどかけて、やっと完成させときには、家族だけでなくそばにいたスタッフからも拍手が湧きました。

子どもと過ごす時間に必要な空間

この「じゆうにみろみろ」のアクティビティは、どれも20〜30分ほどで取り組めるものばかり。4つのアクティビティを、どの順番で、いくつ取り組むかも自由です。その手軽さやボリューム感も、乳幼児を連れて参加するのに、ちょうど良かったようです。

今回は、参加者へのお土産として、取り組んだアクティビティの用紙を保管するための封筒も用意されました。封筒の中には、アクティビティのキーワードにもなった「色」や「詩」などの切り口から作品を紹介する解説シートが入っていて、家に帰ってからゆっくり振り返ることもできます。

また、アクティビティの会場を後にした親子の多くが立ち寄っていたのが、ミュージアムショップの側にある講堂です。普段はトークイベントなどに使われている場所を、この2日間に限り来館者の休憩スペースとして開放。用意されたテーブルでは、おにぎりやおやつなどの飲食も可能です。

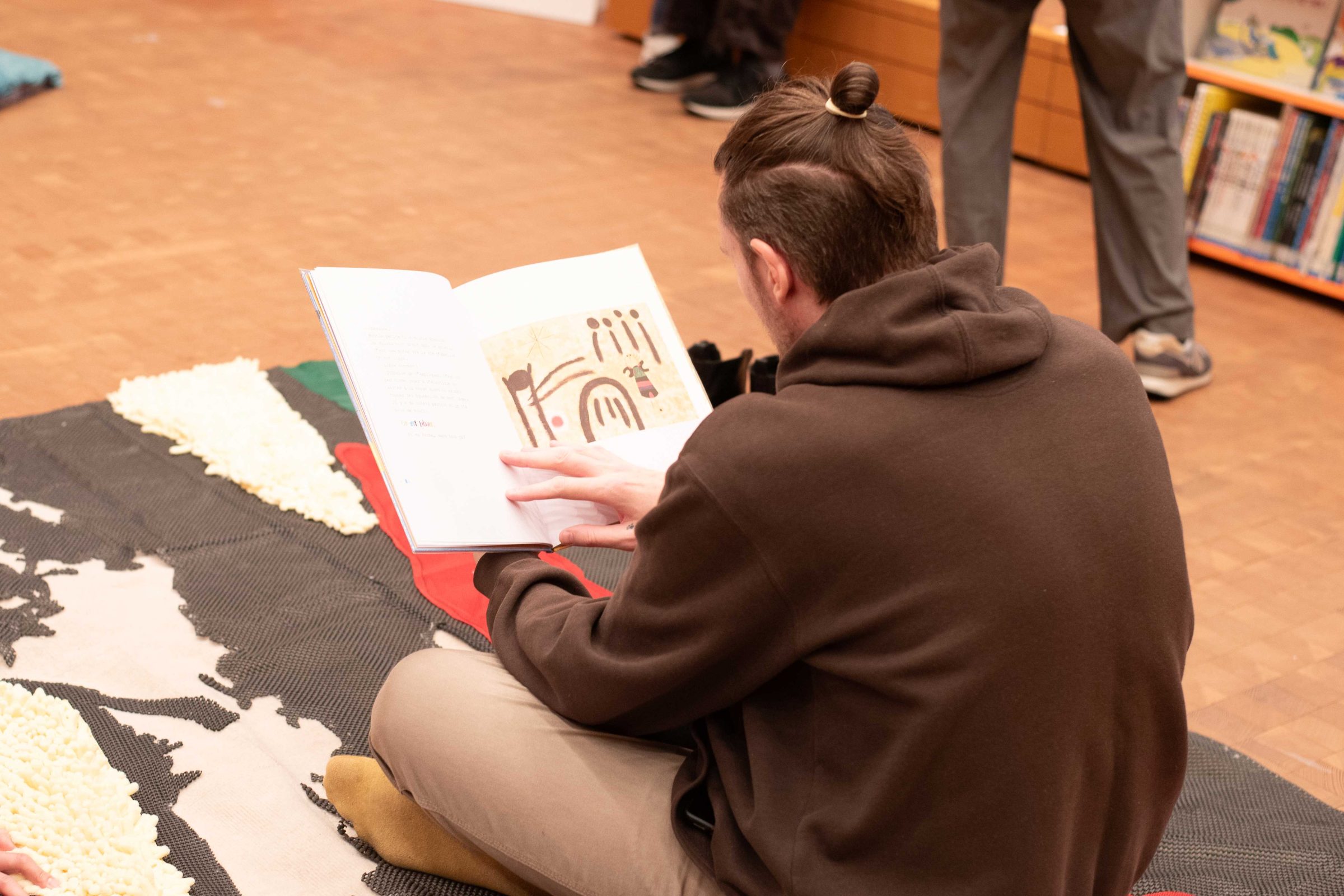

空間の中央に広げられているのは、見えない人、見えにくい人とも触って共有できるように、ミロの作品の一部を原寸大で再現したカーペット。さまざまな布や繊維が使われていて、不思議な手触りに子どもたちも興味を示しているようでした。

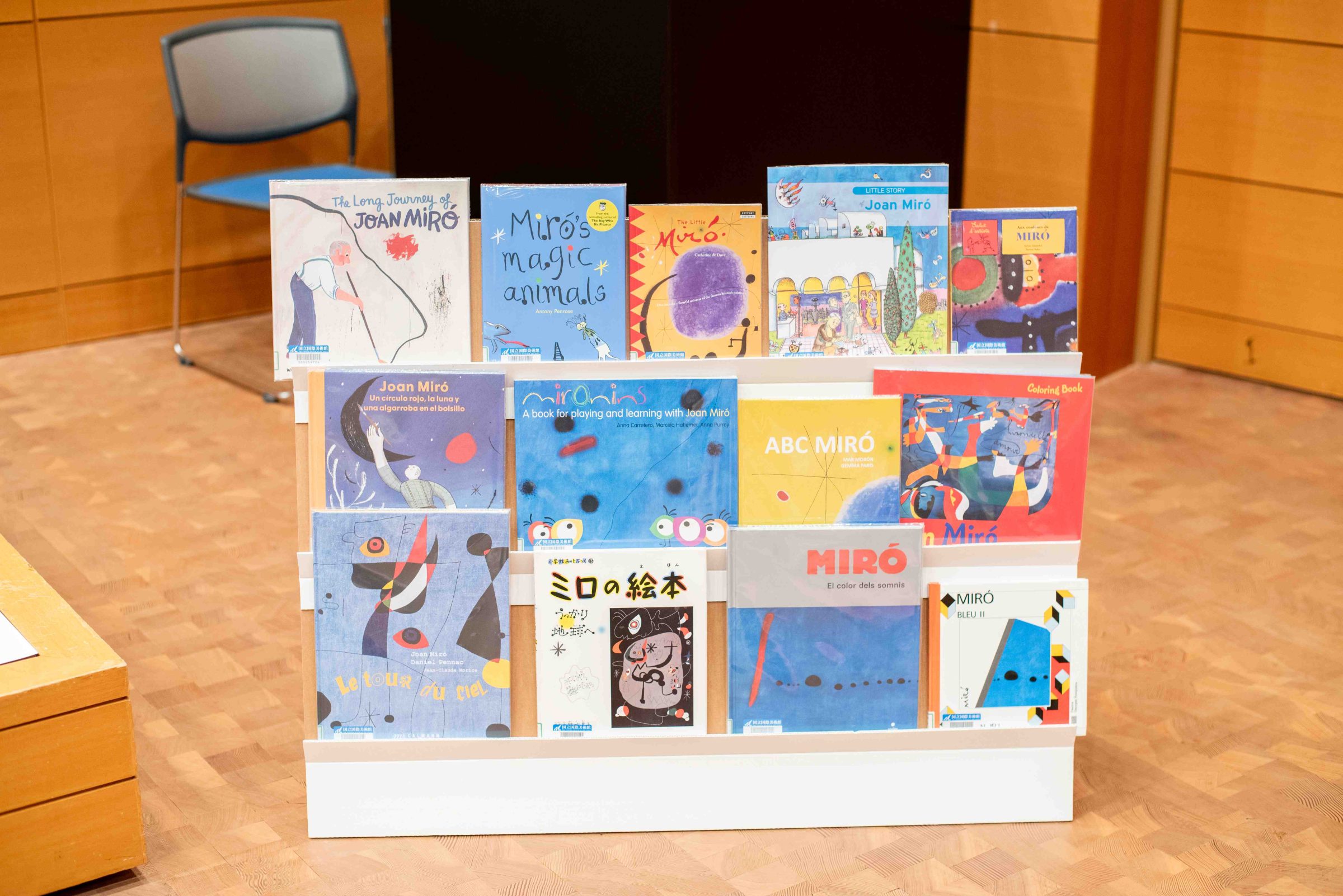

またステージ前のスペースには、ミロや美術に関する絵本が多数用意されています。絵本を手に取って見ている親子のなかには「普段あまり美術館には来ないのですが、絵本が見られるということで来てみました。ミロの塗り絵もできて楽しかったです」という人もいました。

みんなで一緒に楽しむために

「この子が『あ!』って突然大きな声を出すこともあったんですが、周りにもたくさん赤ちゃんがいて、みんな自由に声を出していたので、気兼ねすることなく展覧会を楽しむことができました。ファミリーデーという枠組みがあることで、子どもと一緒に美術館に行ってみようというきっかけになりました」

そう話してくれたのは、1歳になったばかりのお子さんと、ご自身の親御さんと3世代で訪れていた女性。お子さんを連れて美術館に来るのは、はじめてだったそう。展覧会の会場では、ほかにも乳幼児を連れた来館者の姿が多く見られました。

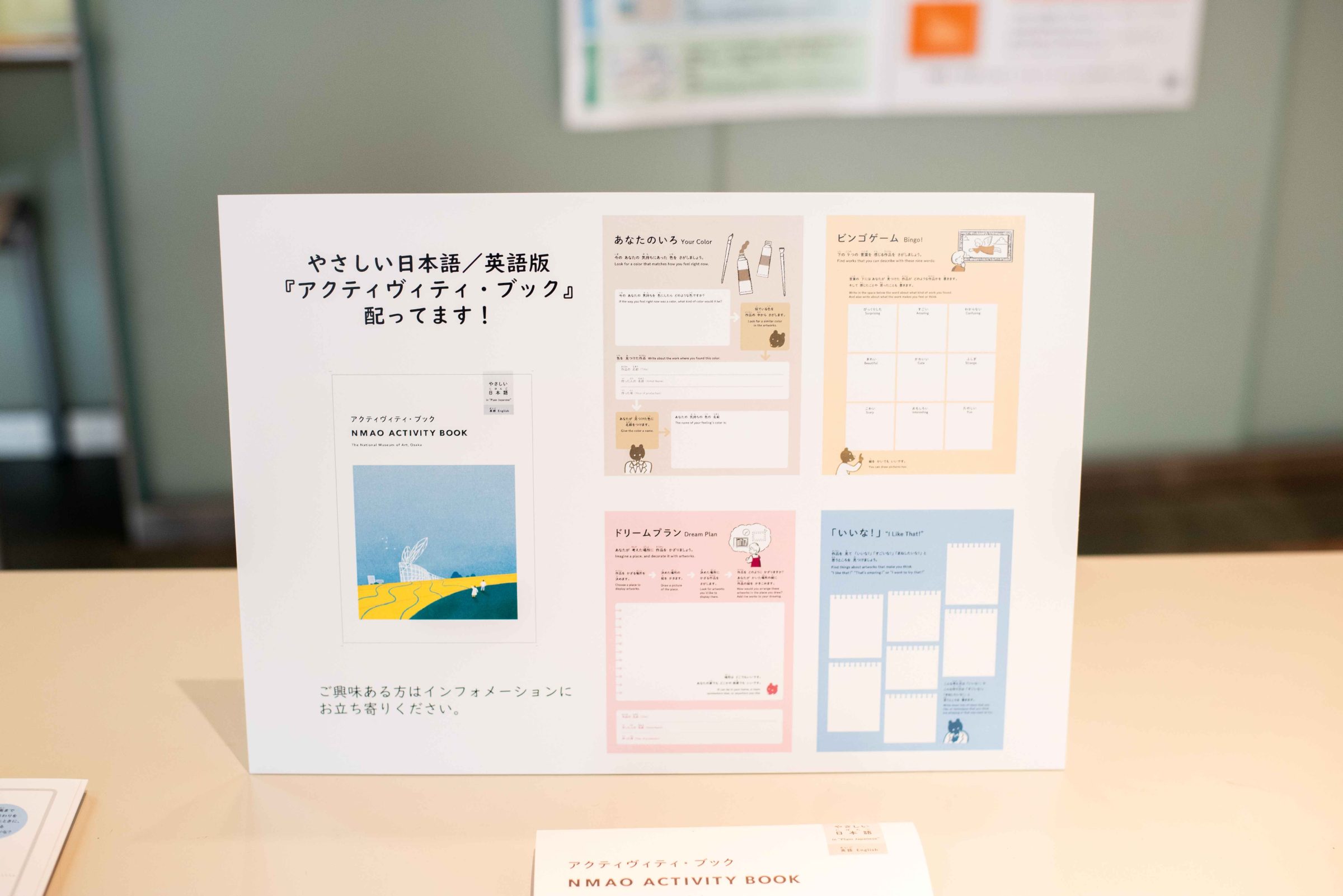

国立国際美術館には『びじゅつかんまるごと発見シート』など、小さな子どもと一緒に展示や空間を楽しむためのツールも用意されています。ビンゴや連想ゲームなどを通して展示作品に親しむ『アクティヴィティ・ブック』には、最近新たに「「やさしい日本語」/英語版」が導入されました。

こうしたツールがあることは当事者のためだけでなく、周囲の人も、それを必要とする人の存在や、美術館という場所の公共性をあらためて意識するきっかけになります。

美術館での新しい出会いを増やしていくためには、そこで気持ちよく過ごすためのルールを、みんなにわかりやすい形で示していく必要もあります。

ファミリーデー当日に開催されていた展覧会では、インスタレーションも多く、好奇心旺盛な子どもたちは作品との適切な距離をはかるのがなかなか難しい面もあったようです。地下2階の展示室では、人の頭部を模した大きな彫刻作品(マーク・マンダース《乾いた土の頭部》(2015-16年))など、広い空間に大型の作品がいくつも展示されていて、ある男の子が思わず駆け出してしまうということもありました。

一緒に来ていた保護者の方が、「ここでは走らないよ。グレーの線(作品保護のための結界)の外で見ようね」と声をかけると、今度はその子が、後から遅れてきたお母さんに「お母さん、その線は踏んじゃダメなんだよ」と教えてあげていました。

はじめての場所では、訪れる側にも迎える側にも、驚きや発見がつきものです。そうした出会いの緊張感をお互いに一つひとつ経験して、乗り越えていくことが、輪を広げるためのスタートラインになるのだと思います。

取材日: 2025年3月29日

編集: 高橋佑香子

Photo: haruharehinata