レポート

2025年8月29日(金)

2025イベントレポート「こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」

終了18歳未満 入場無料

終了18歳未満 入場無料 目次

国内外の現代美術を中心に紹介する国立国際美術館(NMAO)では、年に数回「こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!」を設けて、小さな子どもを含む家族で気軽に美術館を楽しむための機会づくりを行っています。

2025年度は、夏、秋、春に1日ずつ予定されています。初回となる8月2日(土)はコレクション展の無料観覧日ということもあり、会場は多くの家族連れでにぎわいました。展示作品のほか、建物など美術館ならではの空間に興味を示す子どもたちの様子もみられました。

美術館ってどんなところ?

大阪市の中心部、中之島にある国立国際美術館は、その機能がすべて地下にあるという世界的にも珍しい美術館。地上部分の特徴的な外観は、ランドマークとしても知られています。

中に入り、エスカレーターで地下1階に降りると、エントランスホール。そのユニークな構造を示した建物の模型も置かれています。

この日は、朝10時の開館直後から、ベビーカーに乗った幼児など子どもを連れた家族が多く訪れていました。

ファミリーデーでは、はじめて美術館を訪れるという子どもも少なくありません。展示室に入る前にスタッフが子どもたち一人ひとりにカードを手渡し、安全に、楽しく過ごしてもらうために守ってほしいことを伝えます。カードには、「手をつなごう」「走らない」などのポイントがわかりやすいイラストとともにまとめられていました。

館を代表するコレクションのひとつ、ジョアン・ミロの大きな壁画《無垢の笑い》(1969年)を眺めながらエスカレーターでさらに下へ進むと、地下2階がコレクション展の会場です。

国立国際美術館では、約8,200点の所蔵作品のなかから期間ごとにテーマを定めて約100点を紹介するコレクション展を通年で開催しています。この日開催されていた特集展示のテーマは「戦後美術の円・環」。絵画や彫刻、インスタレーションに映像など、さまざまな手法で表現された「まるい形」の作品が並びます。

会場はいくつかの壁で仕切られており、壁一枚を隔てて、雰囲気ががらりと変わるところもあります。

赤や黄色など極彩色に満ちた作品群の前で、元気な声をあげていた子どもたち。天体写真など、どこか厳かな雰囲気の作品には、どう反応するのかな?と見ていると、写真の数を数えるなど、作品ごとに違う楽しみ方を見つけているようでした。

なかには、自分の興味を引く作品がないところで「はやく“美術館”に行こうよ」と、次の展示室のほうを指差す子も。一緒に来ていた保護者の方が「ここが美術館だよ」と答える微笑ましいやりとりもありました。

子どもに対して、美術館がどんな場所か言葉で説明するのはなかなか難しいもの。実際に足を運び、戸惑いや驚きを経験してみるほうが近道なのかもしれません。

特にこうしたコレクション展は、さまざまな作家やジャンルの作品に出会えるという点で、美術のイメージを幅広く柔軟に捉える機会になるはずです。

子どもの気づきから広がる楽しみ

会場で出会った子どもたちの、作品に対する反応は本当にさまざまでした。

無数の円が画面を埋め尽くす草間彌生の作品を見て、「○○ちゃんも、丸描〜こう!」と触発される子。3色の円がターンテーブルの上で回転するマルセル・デュシャンの作品に、足をバタバタさせて喜ぶ赤ちゃん。真剣な表情でビデオアートを見つめる子。

抽象的な作品を見て「国旗みたい」「蝶々だ!」と自分が知っているものに見立てて楽しむ子どもたちの声に、「どれが蝶々?」と、大人のほうが鑑賞のヒントをもらうこともあります。

小学1年生の娘さんと一緒に訪れていた女性に、印象に残った作品を尋ねると、吉原治良の油彩作品《無題》(1971年)が挙がりました。長辺3mを超える作品で、黒い背景から浮かび上がる太くて白い円は迫力があります。

「子どもに『これ何に見える?』と聞いてみたら、『言葉の最後の丸』って。大人同士で見るときとは違う発見があっておもしろかったです」とのこと。

「言葉の最後の丸(句点「。」のこと)」とは、国語を習い始めた1年生らしい視点。背景知識や正解にこだわらず、自由な解釈で見る楽しみに気づかせてくれます。

一方で、小さな子が大きな作品の迫力に圧倒されてしまったり、きょうだいのうちの1人が途中で飽きてしまったり、家族そろって会場を進むのが難しいケースもあったようです。

そんなとき、一時避難場所としても重宝されていたのが、会場の入口付近にあるベンチスペース。そばには、出品作家の関連書籍などが置かれたテーブルもあり、絵本感覚でページをめくる親子の姿もみられました。

また会場の外にはキッズルームや授乳室など子どもと一緒にゆっくり過ごせるスペースがあり、ファミリーデーに限らず、開館日は常時利用できます。

感じたことをアウトプットしよう

アンケートによると、会場で子どもが泣きだした理由として「作品に触りたかった(のに叶わなかった)から」というのが案外多かったようです。来館者からは、「触れる作品」や、「お絵かきスペース」があればというアイデアも寄せられました。

国立国際美術館には、作品を「見て」インプットするだけでなく、身体を動かしたり、自分で表現したりしながら、鑑賞の幅を広げるサポートツールが複数あります。

たとえば、ビンゴや連想のような遊びを通して作品と出会う『アクティヴィティ・ブック』(「やさしい日本語」+英語版)には、巻頭に60色の「色カード」が収録されています。展示された作品と見比べながら、同じ色を見つけて作品名を記録したり、色に名前をつけたり、いろいろな使い方ができます。

その色探しに挑戦する子どもたちを、序盤でかなり悩ませていたのは、マーク・マンダースによる彫刻作品。サンドベージュに近い微妙な色合いで、何度も「色カード」のページをめくりながら、微妙な色合いを吟味する姿がみられました。

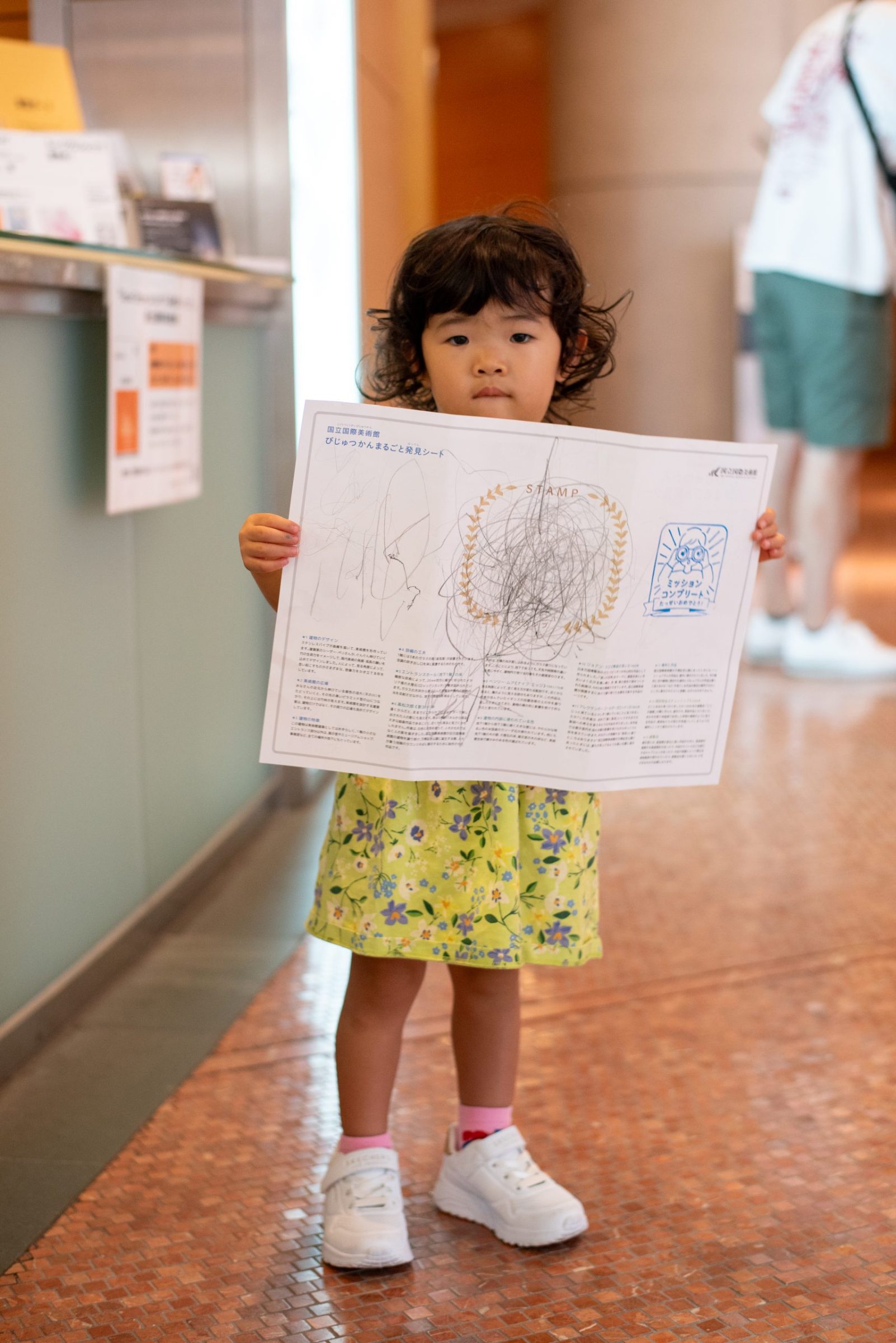

また、比較的低年齢の子でも気軽に取り組めるのが、『びじゅつかんまるごと発見シート』。エントランスホールや、建物の外観など、入場料なしで入れるパブリックスペースを中心に、いろんな場所の探検を楽しめるシートです。

「床を見てみよう」「天井を見上げてみよう」などといったミッションをすべて達成すると、受付で記念のスタンプがもらえます。

今年新たに加わったツール「国立国際美術館すごろく よく見て感じて!Take a Good Look!」は、猫や毛糸などのオリジナルキャラクターたちが、エントランスホールに常設された4つの作品をめぐるストーリー仕立て。

切り抜いて使えるコマやサイコロが一枚の用紙におさめられており、すべての文章に英語が併記されています。これは、インバウンドの子どもたちにも楽しんでほしいという思いから。

美術館の担当者によれば、普段からエントランスホールでは、大人がスマホで次の目的地などを調べている間、退屈そうに待つ子どもの姿をみかけることがあったそう。待ち時間に少しでも国立国際美術館の常設作品を見てもらいたい、また、滞在先や家に帰ってから作品を思い出して遊べるものをという発想から生まれたのが、このすごろくです。

特別な日から、日常の風景に

もともと、国立国際美術館でファミリーデーの取り組みがはじまったのは2023年。当初は、混雑しがちな特別展を子育て世代にも楽しんでもらおうと、通常の開館時間前や休館日に、子ども連れ専用の開館時間を設ける形のイベントでした。

翌年度は、通常の開館時間中に実施し、実施した3日程のうちの2日程では、事前申し込み制やその場で参加できる子ども向けのプログラムも開催しました。

今年度のファミリーデーは、すべての日程で特別なイベントを併催せず、普段通りの美術館で家族を迎えます。開催中の展覧会も“子ども向け”を意識して企画されたものではありません。それでも子どもたちは、自分からいろんなものに興味を示して楽しんでいるようでした。

また普段通りの美術館でも、「ファミリーデー」と名付けるだけで「ハードルが下がる」「来やすくなる」という声は多くあります。たしかに同世代の子どもたちが同じ空間に多くいることで、親子ともにリラックスしやすいという面はあるようです。

一方、子ども連れではない来館者からも「親子で鑑賞されている様子がとてもほほえましくて良かった」など、アンケートで好意的な意見が寄せられました。

子どもと一緒に美術館に来るのが、“特別”から“普通”のことになるために、何が必要か。ファミリーデーは回を重ねるたびに、その気づきを与えてくれます。

取材日: 2025年8月2日

編集: 高橋佑香子

Photo: haruharehinata