レポート

2025年2月3日(月)

2024イベントレポート「こども映画館 2024年の夏休み★」

終了

終了 目次

国立映画アーカイブにて、子どもたちが映画を楽しむイベント「こども映画館 2024年の夏休み★」を開催しました。2002年から毎年恒例のイベントで、今年度は7月26日(金)、27日(土)、8月2日(金)、3日(土)の4日間の日程で行い、対象の中学生以下のお子さんたちとその保護者の方、合わせて394名が来場しました。

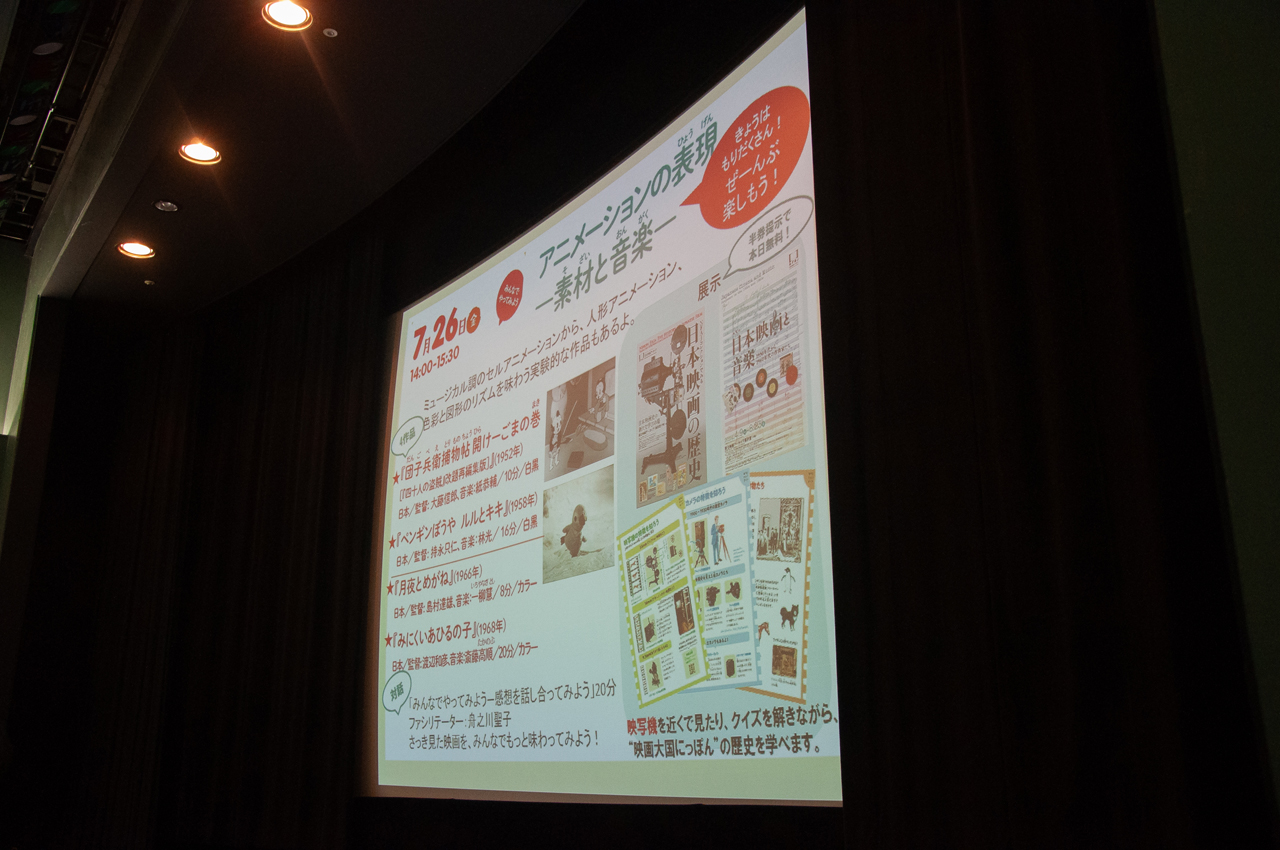

4日間で日替わり4プログラムの企画です。今回は、1日目から順に、「アニメーションの表現 ―素材と音楽―」と題した日本の短篇アニメーション集、「インチキな大人のいいなりにはならないよ!」のテーマで宮沢りえ主演の『ぼくらの七日間戦争』(菅原比呂志、1988)、「働くってなに?大都会を舞台にしたお仕事コメディ」としてソ連映画の『トルブナヤ通りの家』(ボリス・バルネット、1928)、「アメリカ西部の大自然と西部劇ならではのアクションを楽しもう!」としてアメリカ西部劇『幌馬車』(ジェームズ・クルーズ、1923)を上映しました。

上映前には、スタッフが映写機やフィルムについて解説を行い、デジタル上映が主流の現在、フィルム上映について子どもはもちろん大人にとっても学ぶ機会としています。また、初日と最終日には、上映後に「感想を話し合ってみよう」、「弁士をしてみよう」を開催しました。見るだけでなく、自分の感想を話したり、ほかの子どもの意見を聞いたり、みんなで登場する動物たちのセリフを考えたり、いろんなかたちで映画を楽しめるイベントです。

フィルムで、スクリーンで、みんなで映画を楽しむ

国立映画アーカイブは、銀座や東京駅からも徒歩圏内の中央区京橋にあります。国内唯一の映画専門機関として、映画や映画関連資料の保存、上映、展示など幅広い活動をしています。

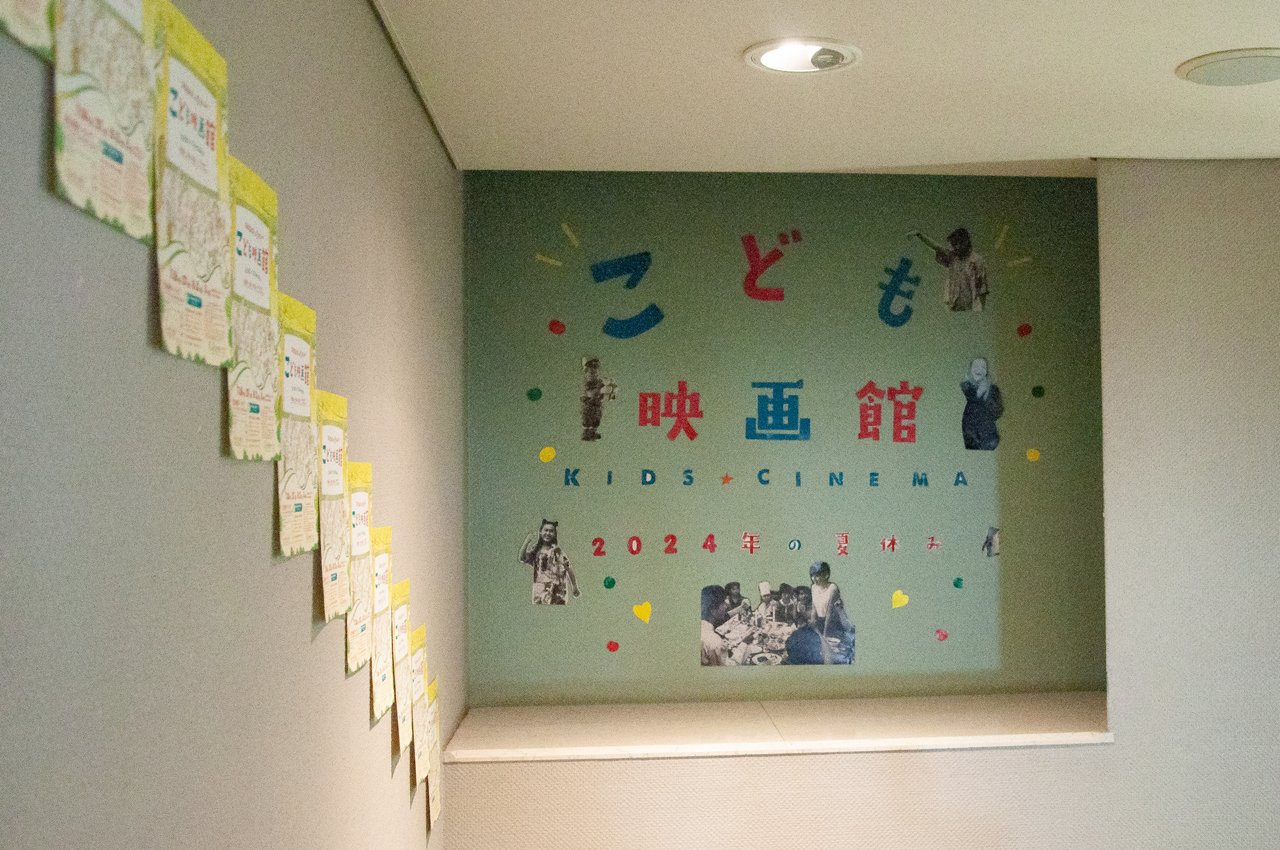

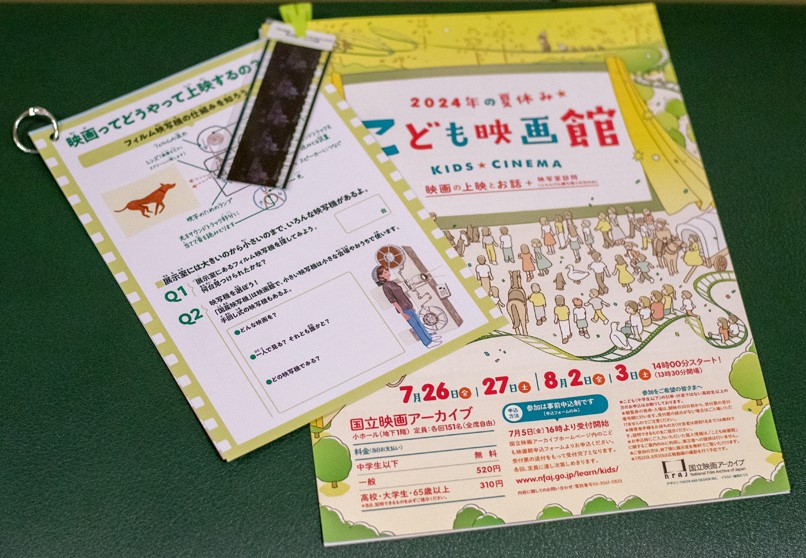

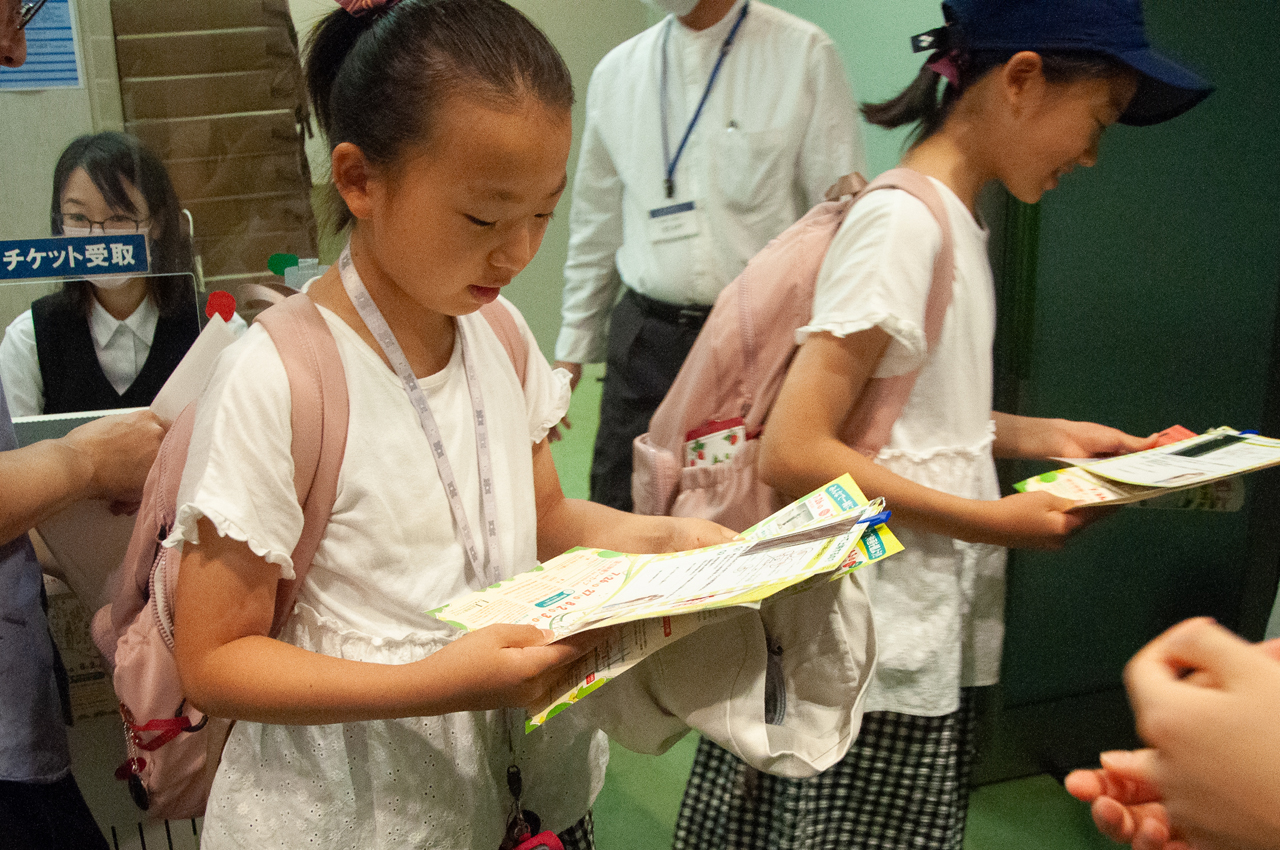

屋根の三角形が特徴的な建物が国立映画アーカイブです。こども映画館の会場は地下1階の小ホールで、みなさまをお出迎えするため、地下1階につづく階段や受付ロビーをスタッフで飾りつけました。受付では、チラシやアンケートとともに、フィルムでできた「フィルムしおり」や、7階常設展で使う「NFAJセルフガイド」もあわせて配布しています。

ホールのなかでは、早めに入場した子どもたちが、開映を待ちわびています。毎年通ってこられる常連の子どもたちもいれば、初めて国立映画アーカイブに来た子どももいて、ホールはワクワクとドキドキの雰囲気です。

いよいよ開映時刻となりました。上映前に、今から見る映画やフィルムについて解説をします。図などをつかって、わかりやすくなるように工夫しました。フィルムの説明のときには、子どもたちは配布された「フィルムしおり」を、会場の照明に透かして一コマ一コマじっくりと見ていました。

解説が終わると、真っ暗になっていよいよ映画の上映が始まります。座面を高くする専用のクッションを貸出しているので、小さな子どもでも、前の人の頭に隠れることなく、スクリーンいっぱいに広がる映画の世界を楽しめます。また、小さな子どもだと、泣いたりしてしまうのが心配な保護者の方もいるかもしれませんが、子どもたちが集まる「こども映画館」では気兼ねなく参加することができます。でも、映画が始まると、子どもたちは映画にくぎ付けです。大人の心配をよそに、子どもたちは集中して映画を楽しんでいるようでした。

『トルブナヤ通りの家』と『幌馬車』はフィルムに音がついていないサイレント映画です。「こども映画館」では毎年、サイレント映画を公開当時と同じ生伴奏と弁士つきで上映しています。弁士と呼ばれる人がスクリーンの横に立ち、ライブで情感こめて物語の説明をしたり、声色を使い分けて登場人物のセリフを言ったりする上映形態は、日本で独自の発展を遂げた方式です。100年ほど前の映画ですが、子どもも大人も映画の面白さに夢中になっているようでした。サイレント映画では物語の説明として文字が多く出てきますが、子どもたちが文字を読めなくても弁士が説明してくれるという利点もあります。また、こども映画館らしい場面もありました。3日目の『トルブナヤ通りの家』では物語のなかで演劇の開幕を待ちわびた観客たちが拍手で開幕を急かすシーンがあります。弁士の山内菜々子さんが、このシーンでは会場のみんなも一緒に拍手しようと提案。子どもも大人も映画の中の観客たちに合わせて拍手をして、映画の世界に入った気分で楽しみました。

映画について考える・聞く・話す

今年度は新たな試みとして、初日と最終日の上映後に観客参加型の企画も行いました。初日は「感想を話しあってみよう」と題して、上映した短篇の一本『みにくいあひるの子』(1968)を中心に、ファシリテーターのサポートのもと、子どもたちが感想や考えたことを話しました。みんなで同じ作品を見て、自分と異なる感想を聞いて、映画の見方がひとつではないことを知ってもらえればと企画したイベントでしたが、積極的に手を挙げて、物語のことから映像表現のことまで、いろんな観点から意見や感想を自分の言葉で話し、ほかの人の話に耳を傾ける子どもたちの真剣な姿に、スタッフも驚きました。

最終日は「弁士をしてみよう」と題して、『幌馬車』を見た後、馬や牛や人間の隊列が大きな河を渡るシーンについて、馬や牛などになりきって、みんなで一斉に客席からセリフをつけるイベントを行いました。セリフを考えるために、乾いた荒野の空気、河の水温や質感などを画面から想像めぐらして、自分も大河を渡る動物たちになったかのように、子どもも大人も、より深く映画の世界を体験していました。最後には、国立映画アーカイブ作成の参加者の名前を記したエンドロールを上映しました。初めて自分の名前がスクリーンに出る機会として、映画を見る側からちょっぴり作る側に立つ体験になったかと思います。参加者のなかから、将来、映画づくりを志す人が出るかもしれません。

また、この2日間の様子は、映画イベント開催のヒントになるよう、記録映像として公開しています。

映画関連資料を楽しむ、学ぶ

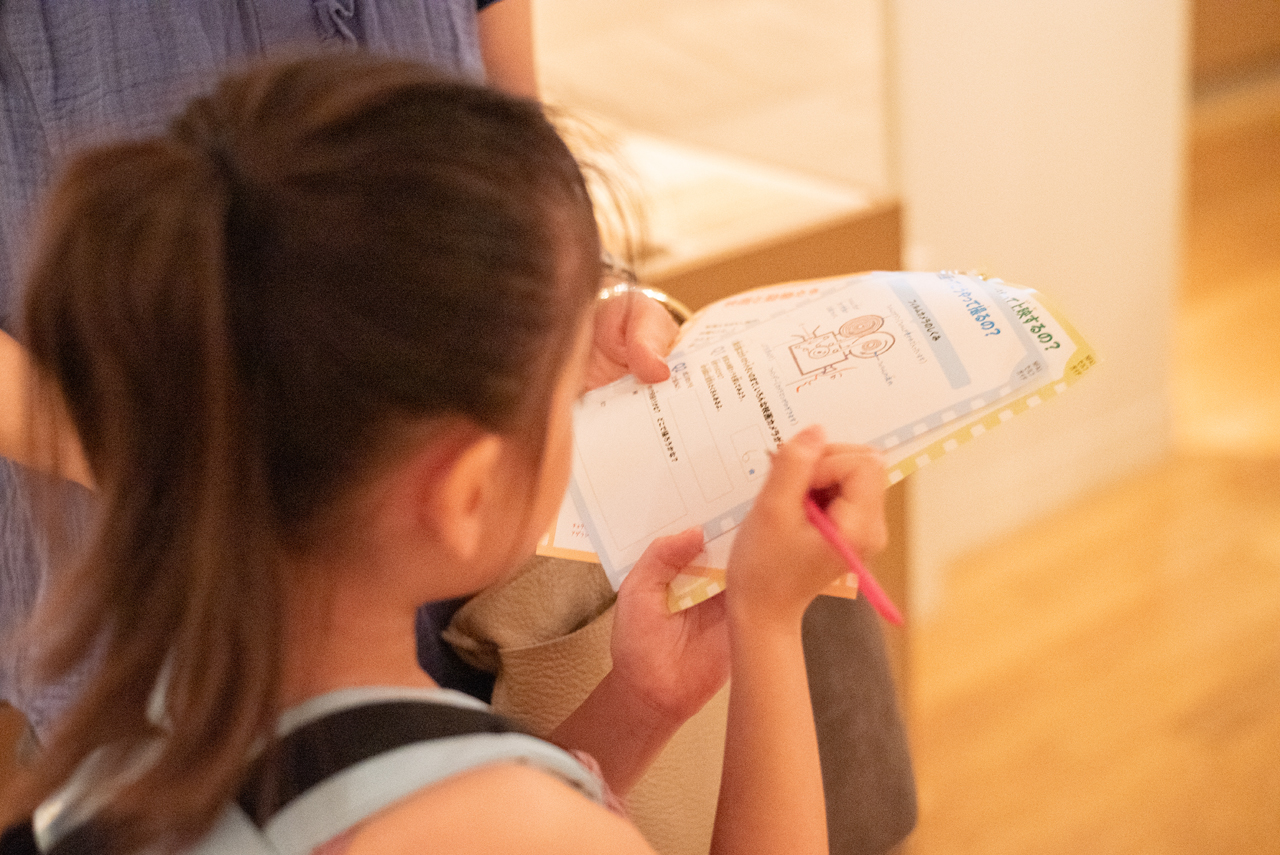

4日間とも上映後、こども映画館の参加者は、映画関連資料を展示している7階展示室を無料で見学できます。常設展「日本映画の歴史」で楽しく学ぶための「NFAJセルフガイド」には、展示を細かく見ることができるように工夫した質問が並んでいます。映写機の数を数えたり、展示資料に隠れている動物を見つけたりと、子どもたちは頑張って回答しようとしていました。

また、この日だけの特別イベントとして、スタッフによる映写機解説も行いました。日本の古い映写機の内部も見せながらの解説に、子どもも大人も食い入るように聞き入り、子どもの視点からの予想外の質問がいくつも飛んでいました。スタッフと子どもたちのほとんどは初対面、年齢も異なりますが、映画を通じてコミュニケーションをとる姿が随所で見られました。

「こども映画館 2024年の夏休み★」では、子どもたちが何十年や100年以上前の作品を楽しむことができることに、子どもたちの映像リテラシーの高さと、色あせない映画の魅力を体感しました。「こども映画館」は20年以上つづく企画です。近年には、小学校時代に参加したことのある子どもが大学生になり、国立映画アーカイブに博物館実習生として帰ってくるということもありました。今年度の参加者が、これから映画とどんな人生を歩んでいくのか、未来が楽しみです。

執筆: 国立映画アーカイブ

Photo: haruharehinata

国立映画アーカイブ提供の写真を除く